我所經歷的戰後台灣及其教育─李英妹

我所經歷的戰後台灣及其教育[1]

李英妹原作、口述

李淑珍編譯、採訪

日治時期台北師範學校女子部校友

就讀本校的回憶

我生於昭和三年(民國十七年)

我唸的「小學校」很小,只有四班。當年只有「國語家庭」的子弟才能去考小學(編按:一般台灣人是讀「公學校」),但每班一定有一個「番人」(原住民)。我小學畢業後考上新竹高等女學校,和日本人相比,台灣人進入該校的比率大約是1:17。當時正逢第二次世界大戰爆發,一邊讀書,還要一邊挖防空壕、接受軍事訓練、參與修築新竹機場。

在女學校讀了四年,畢業後到台北師範學校的禮堂參加女子部口試(因戰爭已經擴大,所以那時只有口試,沒有筆試),我還記得大禮堂的地板很滑。我讀的女子部「本科」,所收學生為高女畢業程度,入學後要讀三年才能畢業,因為要求較高,所以一班大約只有一個台灣學生。至於「講習科」則只要讀一年即可,所以「講習科」的入學率比較高。日本學生入學也要考試,她們大多來自島內,家長不是在台灣做官、就是做生意,很少是從日本內地直接來的。進入本校,一班學生大概35人左右,男、女老師都有,不過女老師比較多。大部分老師都是日本籍,但是也有教漢文的台灣老師。

四月開學,沒有課本,也沒有辦法專心上課。戰爭愈來愈激烈,不知敵軍要登陸台灣還是沖繩,大家人心惶惶﹐聽到空襲警報就要躲到防空壕去。防空壕是各班自己挖的,裡面很潮溼,蚊子很多,每次要進去時都很害怕,擔心染上瘧疾。為了驅蚊,漢

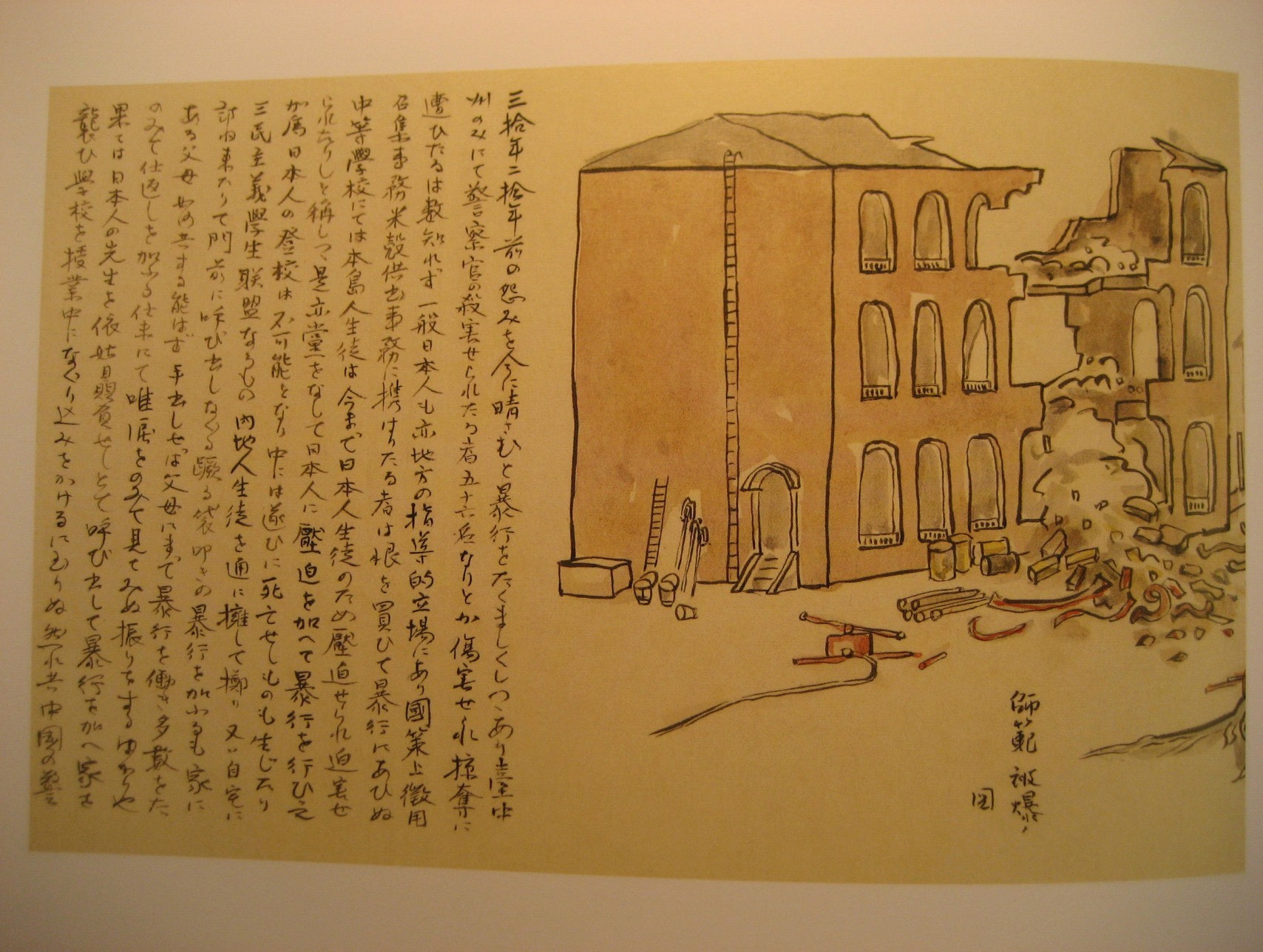

才上學約一個月,因為經常出入防空壕,使我染上瘧疾,發燒到四十度,父親便把我帶回鄉下休養。這時,男生都去當兵了,女生要擔起教育下一代的工作,責任重大,學校已經準備將女子部疏散到台中州的雙冬國民學校(由於年輕的男老師也去當兵了,帶隊的大多是女老師和年長的男老師)。 五月底,在出發前夕,台北遭到大空襲,學校和附近重要建築物都被炸毀,滿目瘡痍,慘不忍睹。

鹽澤亮〈雙冬疏散學園繪卷〉:師範被爆圖

我回家養病不久,接到學校通知,要我去雙冬復學。我便收拾行李,開始生平第一次單獨旅行,從新竹搭軍車到台中,再拿著地圖,從台中走到南投,花了三天兩夜才到。那時治安很好,所以沒有安全上的顧慮。

鹽澤亮〈雙冬疏散學園繪卷〉:雙冬附近的火炎山

我們三百五十多位女學生,從五月到十二月,在雙冬待了八個月的時間。關於在疏散學園的生活,可以參照鹽澤亮老師所繪〈雙冬疏散學園繪卷〉(又名〈從台中雙冬疏散學校到內地復員〉),以及我所寫的〈雙冬疏散學園的回憶〉,此處不贅。[2] 在雙冬的生活,凡事自己來,東西也要儘量克難利用。當時不以為苦,後來回想才覺得很辛苦,但也因此學會忍耐,此後更能刻苦耐勞。

鹽澤亮〈雙冬疏散學園繪卷〉:各室輪流炊飯及搬運飯菜

兵荒馬亂的戰後台灣

大戰結束後不久,父親受日本上司召喚而突然調往台北,我們一家也因之從苗栗搬到台北。當時姊姊從數百人中脫穎而出、考上省政府公務人員,成為唯一一位錄取的女性,她和父親先行北上,接受訓練。不久之後,母親和我們整理好家當,也搭火車抵達台北,父親前來迎接。新家在公館,卻沒有車子開往該地。慣於行軍的父親,主張步行前往,可是行李和年幼的孩子怎麼辦?正不知如何是好時,一輛馬車過來,詢問:「要搭車嗎?」我們大喜過望,欣然上車。

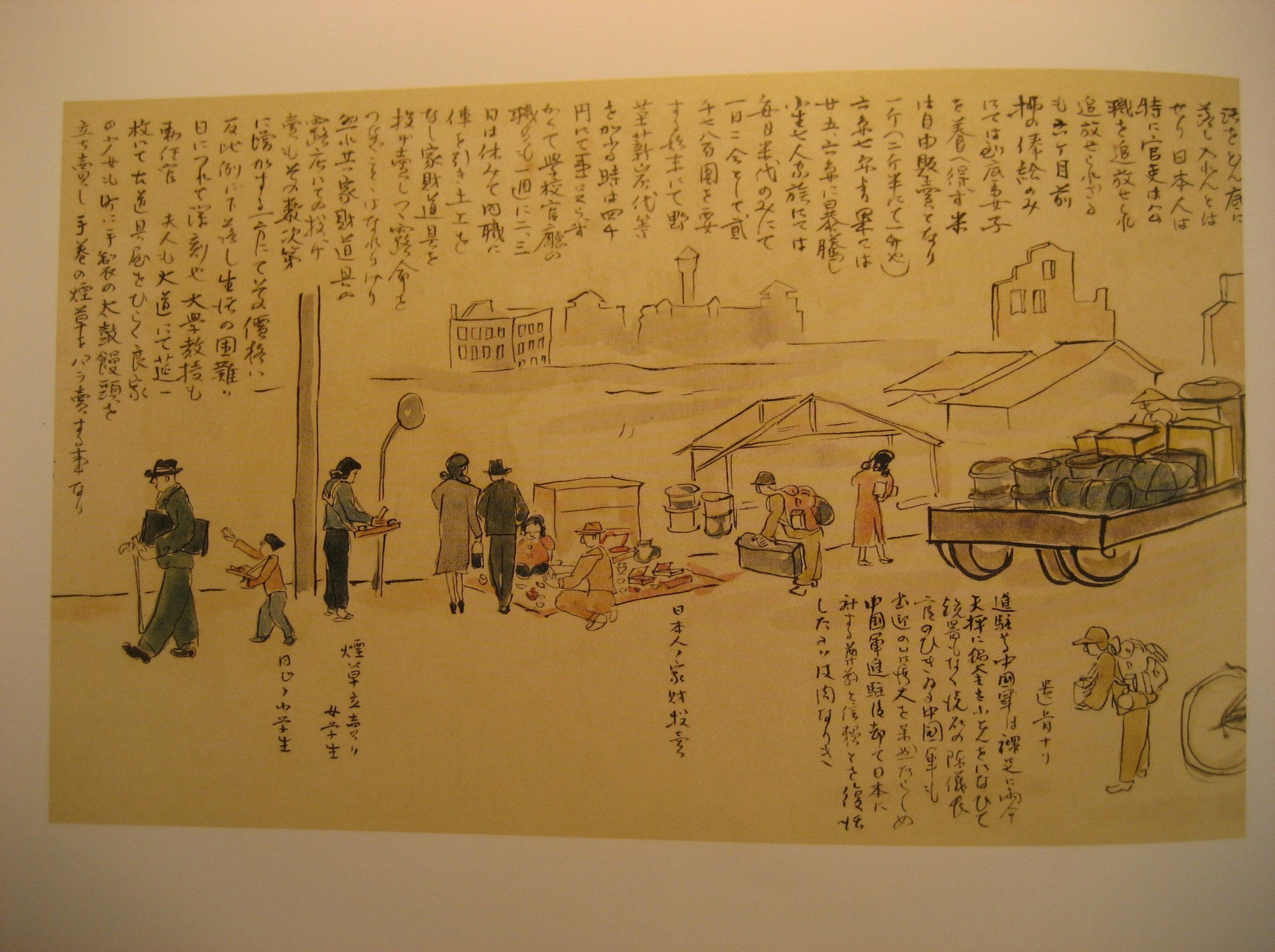

到公館的路程漫長又混亂,在途中聊天時,聽說馬車駕駛竟然是第一高女的校長先生,令我大吃一驚。「校長先生怎麼會……」後來聽父親說起,才知道終戰後的日本人處境十分艱辛:他們變賣家當才能維持生活,並要做歸國的準備。當時我也從雙冬的「疏散學園」歸來,家人也因戰後職務調動、日本人撤退,而飽受擾攘不安之苦。我們常說的「支那兵」的敵人即將到來,未來命運將會如何?我充滿緊張與不安。

鹽澤亮〈雙冬疏散學園繪卷〉:日本人拍賣家產,

鹽澤亮〈雙冬疏散學園繪卷〉:日本人歸國之前,在碼頭接受行李檢查

公館的住處,據說是總務長官戰時疏散所居,位於蟾蜍山山腰上,舒適而堅固。可是,住進去那一晚,就聽到下方不時傳來槍響,原因不明,令我們一整夜擔驚受怕。翌日早晨偷偷往下張望,才知道下面是日本軍隊的駐紮地,昨晚他們就是為了保護軍需品,而與前來掠奪的當地流氓打了起來。那時我們對環境不熟,兼以交通和治安均極為惡劣,因此不久我們又搬了家,遷居到大安十

大安二條通有許多深宅大院,住的都是日本籍的大學教授和富豪名人。只是他們大多數陸續返回日本,只有少數人被中國政府留用,非常低調地繼續住在這裡。我家前面住的是台大農學院的水戶野教授,他與其父母分住兩間房子;但因環境混亂,教授無法安心,他和我的雙親用日語商量之後,教授就搬去和父母同住,我們則住到教授家去,兩間房子之間的走廊維持不變。也就是說,來台北短短時間內,我們就搬了三次家。後來我們向政府買下這棟一百多坪的房子、居住至今,而那位教授返回日本之後,也曾數度來訪。

我家四周,陸續住進從大陸來的高官顯宦,包括中央銀行總裁、國防部部長、報社社長等大人物。他們家門前都站著衛兵,似乎警戒森嚴;可是,某日有強盜侵入銀行總裁家,衛兵卻毫不管用。當天總裁家人全部外出,只留下一位歐巴桑看家,父親聽到她哭叫的聲音,十分奇怪,就叫我們拿起臉盆敲敲打打,警告強盜,可是強盜竟然不為所動。最後父親大喝:「快拿槍來!」聽到這個聲音,四個強盜才把他們好不容易抬上牆的笨重箱子放下,落荒而逃。父親追強盜回來後,鄰居們才紛紛出來,大喊:「強盜在哪裡?在哪裡?看到就宰了你!」他們都持著手槍,只有我們家連一枝手槍也沒有。現在回想,我們的行動也太冒險了。在這件事之後,鄰居們看到我們都會打招呼問好。

復學四個月:男女共學趣事

在動盪不安的日子裡,學校復學了。日治時代「台北師範」台灣籍的學生,在戰後剩下大約二百餘人,其中有女生八名(二年級生一人、一年級生七人),要在全是男生的學校混合上學,十分困難。可是新成立的「省立台北女子師範學校」(使用「台北師範女子部」舊址,亦即以前「台北第一師範」校舍),校長任培道卻以我們的中文程度不足為由,要求我們降級才能入學。我們全體向「省立台北師範學校」(編按:日治時期台北第二師範,今國立台北教大)的校長唐守謙陳情,他要我們去和教育廳的人說。我們拿出別人代筆的信,說明「我們想要留在舊學校」,以當時能使用的少數中文字彙和官員談判,不斷說:「好不好?好不好?……」現在回想起來,十分可笑。唐校長請示上司之後,很高興地說:「你們可以留下來。」六張犁校舍就成為台灣最早的男女共學學校。

那時候堀川(瑠公圳)人煙稀少,父親總是陪我一同騎腳踏車,送我上學後,他再到南門的辦公室上班。現在回想,非常感激父親當年的辛勞。從學校回家的路上,在堀川的另一側車道上(今大安森林公園),有中國來的幾個師團的軍隊駐紮。那裡住著一位會講日語的將軍,只要看到我和同學們,就舉手想要和我們說話,嚇得我們加快車速拼命駛離。後來知道,他就是有名的張群將軍。我想,來到陌生的台灣,他可能想和我們這些學生接近、交交朋友吧。

儘管言語不通,但這段短暫的學生生涯還是有許多有趣的回憶。新式的中國教育開始了,可是會說北京話的人只有三四個。因為聽不懂,所以每當老師點名,總會有三四個人同時站起來,喊:「有!」,又同時坐下,老師也只是笑一笑,不以為忤。除了每週規定寫書法、學國文之外,有些日本老師還在,教我們在疏散地沒有學的體操和音樂。從那時起,我開始憧憬成為一位老師。

一天早上,老師命我擔任領隊(類似班長),因為我不知道該怎麼做,就向男生請教,不料卻被他罵一頓:「你既不會講北京話,又不會講台灣話,不能接這份工作!」我哭著向教官請辭:「我不會做!」,夾雜著台語向他說明原委。老師說:「我會幫你,不要煩惱」,最後,還是在老師的幫助之下,完成了這個任務。

愉快的四個月學習結束了,即將畢業考試。男生慫恿我們:「老師比較喜歡女生,你們去打聽一下考題吧。」我們去了,老師果然說:「女生可以有特別待遇,」便把考題告訴我們。他還交代:「可不能讓男生知道喔!」殊不知,正是男生要我們來打聽的啊!回去之後,大家研究了題目,到了考試當天,有好幾個人的答案都是相同的。真不知老師批改到同樣作文內容的考卷時,會作何感想?經過種種酸甜苦辣,大家終於都平安無事的畢業了,開始出社會,活躍於各個角落。

只是,無法流利地說北京話,一直令我耿耿於懷。因此,當學校打算保送我到台大或師大進修時,我因缺乏自信而放棄了這個機會,現在想想,殊為可惜。

初為人師,全力以赴

從學校畢業後,我到家附近的幸安國民學校(以前的「幸小學校」)服務。第一天到校時,雖然拼命準備好了初見面的問候語,但是因為太過緊張,支支吾吾幾句就草草下台了。參觀校舍之後,回到教師休息室,資深女老師向我們傳授身為女性的教養、化妝等事宜,令我印象深刻。

校園一半是大同中學,一半是幸安國民學校,二個學校共用同一個校區。當時仍舊殘留著日本教育,所以暫時以日語和台語混合上課。我為了要早一些學會北京話,教學之餘,只要有空就會去參加講習會,學習發音、文法、作文,第二天馬上教學生,現學現賣。寫文章的時候,因為接續詞、形容詞很難,令我傷透腦筋。我教的是五年級,上家事課教她們基礎裁縫。在缺乏材料的時代,廢物利用,用手縫製簡單的上衣,又教她們做我在女學校所學的點心「寒天」,女學生都很喜歡。雖然當時的教育還未完全上軌道,但還算是開放的。

最早的夏季森林學校(按:夏令營)舉辦時,我也有機會參加。夏季森林學校的成員包括:經過挑選的學生和教員,教育局、市政府官員,以及兩位醫生和護士。大家一同上課、運動、繪畫,其樂融融。怕孩子們睡姿不好、踢被著涼,半夜我多次起來,為他們蓋好棉被;擔心他們白天活動受傷,我每天細心注意照拂。我深切體認到:所謂「教育兒童殊非易事,要有責任感、保持和顏悅色」之類經驗談,是千真萬確的。這也是我很大的收穫。

由於母校希望我回到附小(按:今國北教大附小)任教,民國三十七年八月我到轉到附小任教。在一百多位教員中,台灣人只有七位(五位男老師,二位女老師)。外省老師的習慣、生活方式都和我們不同,所說方言也南腔北調,讓我聽得一頭霧水。我多半是追在台灣人前輩的後面,向他們請益。

被指派教一年級的我,也像孩子一般從頭開始學起。從注音符號開始,注意每個字的嘴形,把紙放在嘴邊,練習發出鼻音的呼吸的方法。注音符號由二十一個聲母、十六個韻母組成,再加上結合韻母二十二音和四聲,非得正確地傳授學生不可。我整整花了一個月的時間,每天練習。以後一找到機會,也配合教科書不斷練習。

當時有考試入學的制度,班上學生不乏名流子弟。他們的家長對台灣的教育一無所知,既擔心又好奇,所以會從家裡帶椅子來,坐在教室裡學生桌子的後面,參觀老師上課。一班學生有三十到三十五人,或坐或站的家長,就多達二十人左右,使初來乍到的我非常緊張。還好,家長們都很有教養,溫和而善解人意,從來不會惡言指責。反倒是當我不會使用成語時,他們會在休息時間說:「老師,請過來一下」,趁別人不注意,把我拉到一旁指點,令我非常感激。有的家長和小孩一起上課,當孩子答不出問題時,父母代替孩子回答,也看到有的家長互相教導。在這個過渡時期,大家都想早一點融入台灣的教育現狀吧。

從日本式教育過渡到中國式教育

那時候的學校教育方針,還延續著日本時代,也有學藝會和運動會。毫無舞蹈基礎的我,必須負起重任,配合音樂編舞,因此曾向當時的名人蔡瑞月、李彩娥等請教。從一年級到六年級的團體舞,都由我負責,現在回想,真是捏一把冷汗。或許當時因為年輕,才能如此全力以赴。

漸漸地,教育步上了中國式的軌道。一年級的新生入學時,如同一張白紙,慢慢在上面添加文字、色彩。看到孩子們的進步,是我最快樂的事情。我發自真心地認真教學,而家長也放心把孩子託付給學校。

一年級有個實驗班,我和專攻

各種教學研究陸續展開,從大

師範學校的學生常常來校參觀或實習,隨時都不能出錯丟臉,因此教材、心理都要有準備,學生也要好好訓練才行。因為學生還小,當許多訪客來到時,有的孩子一高興起來就會有「人來瘋」,如何臨機應變,令我非常頭痛。開始教室佈置時,我們以動物和花朵為低年級的教室命名,再依照教室的名稱來裝飾。大家的想像力都很豐富,也請美術老師來幫忙,美麗整潔的教室陸續佈置完成,令我很感動。來附小參觀的學校很多,本校老師的做法很快傳到各校,各校會再加上自己的創意,創造出不同的校園和教室氣氛。直到今天,每當看到像我們過去那樣裝飾的學校或幼稚園時,我都會想:那是從我們附小開始的。

我們也很注重衛生方面,每天都檢查孩子的手及指甲,眼睛也做砂眼的預防和治療,每天填表登記是否塗盤尼西林軟膏。我也記得,當時師生每年都要做牙齒的檢查與治療。

當時阿里山、日月潭等地,仍相當原始,每年教職員都會到名勝古蹟旅行。我在女學校唸書時,因為戰爭的關係,無法旅行,所以這段時期和教職員的出遊令我印象深刻。當時的高雄,從火車站到愛河之間幾乎都沒有建築物;而獅頭山也和今日完全不同,非常莊嚴。現在這些地方已經完全人工化,景物全非,令我感到失落。當時從中國來的人,固然對台灣各地風景感到希罕,即使是台灣人自己,因為很少旅行,也對這些地方覺得新奇呢。

當時我年輕力壯,又受日本教育,把教育當作自己的責任,認真教學。學不會的學生,就把他們留在學校,教導到會為止。有些家長無暇照顧學生,給我補習費,金額是我的薪水的兩倍,令我大吃一驚。家長視此為理所當然,我卻以這是職責所在,予以婉拒。後來學校制度改變,學區內也有一般學生入學就讀,不管家長身分高低,我不奉承諂媚,對孩子的優點及缺點所在,都誠實以告。所以家長告訴我,他們對我很放心。

願來生重圓教師夢

我在教書之餘,也去

我二十六歲結婚,二十七歲生子。有了孩子,感到育兒的辛苦和為人母的責任。誠如外子所說:「若把別人的孩子培養成模範生,而自己的孩子卻不成材,那也沒有意義。」所以,結婚兩年之後,我在民國四十四年七月辭去了教職。

接下來,沒有想到我們會搬到高雄。因為兄長的關係,外子也離開教職,轉業從商,每日忙得不可開交。我母兼父職,全心全意地照顧四個孩子。雖然經歷了人生種種風浪,孩子們也不是特別出人頭地,但他們平凡而正直,個個聽話。外子臨終前對我說:孩子們教得很好,「我對孩子們,沒有什麼可批評抱怨的。」讓我感到我的付出是值得的。

回顧當年,即使是女兒,家父也讓我們自由求學,希望我們出社會時,無論遭遇什麼事,都能獨當一面。我們幾個孩子都取得了教師的資格,但都沒有教到退休,就進入了家庭。現在回想起來,十分懷念那時候的教員生活。

如果有人問我,下輩子想當什麼?我想我會回答:「當小學一、二年級的老師。」